床がきしむ原因は? フローリングのきしみ対策2つのポイント

「床がきしむ音にもう耐えられない…」そんな悩みを抱えていませんか?静かな夜、ふとした瞬間に響く床の音。案外、多くの人がこの悩みを持っています。

よくある誤解として、「床のきしみ=家が古い」がありますが、新築のお家でも時間と共に床はきしみ始めることがあるのです。これは、建材の自然な収縮や温度変化、湿度の影響によるもので、誰もが直面する可能性のある問題です。

そこで、今回は床がきしむ根本的な原因を解明し、自宅でできる簡単な補修方法や対策をご紹介します。さらに、専門的なアプローチが必要な場合には、信頼できるリフォーム会社に相談する方法についても触れます。

歩くたびに「ギシギシ」という音がして、気になってしょうがない…そんなあなたの日常を少しでも快適にするための情報を提供します。簡単なDIYから、専門家による本格的な修理まで、あなたの床問題を解決するための第一歩としてぜひ参考にしてください。

この記事はこんな方向け

- 床のきしむ音が気になる

- 床のきしみをなんとかしたい

- 床のリフォームを検討している

この記事を書いた専門家

テンイチ 管理部 営業企画課

1.床がきしむのはなぜ?その原因をチェック

走ったり、力を込めて歩いたりしているわけではなく、普通に歩いているだけなのにギシギシと床がなることがあります。日中はもちろんのことですが、夜寝静まった後はよけいに気になってしまいまうでしょう。

床のきしみというと、古い家に起こるイメージを持っている方もいます。けれども、新築の家でもきしみに悩まされている人は少なくないのです。どうして床がきしんでしまうのでしょうか?原因をご紹介しましょう。

構造の問題

床のきしみの原因は、さまざまな要素があります。家が完成してからの年月や周辺の環境などによっても異なるのです。けれども、大きな原因は2つに分かれます。それは、「構造」と「材料・施工法」です。

床の構造に問題があり床がきしむ場合は、以下のような原因が考えられます。

「根太」のピッチや「大引き」の強度が不足している

「根太」とは、床板を支えるために床の下に渡す横木のことです。そして、「大引き」とは根太の下に置かれる部材のことで、根太に対し縦に配置され、端は「床束」「束石」と呼ばれる土台に止められています。根太のピッチや高さが不足していたり、大引きの数や強度が足りなかったりする場合も床がきしむ原因となるのです。

「床束」の不足

床束とは、床を支えるための「束」で、大引きを支える役目をします。この床束が不足していると床がきしむ原因になるのです。

根太や床下の土台が水平になっていない

「1-1-1」の例のように、床全体の構造に強度がないと人が歩行を繰り返すことで徐々に傾きます。そして、水平を保てず床が傾くのです。さらに、いろいろな部分にすきまができるのできしみが生じ、音が発生してしまいます。

材料・施工法の問題

床材や施工法に問題があることで発生するきしみの原因は、以下のようなものがあります。

- 根太と床材の接着不良。(根太に直接接着剤で床材を貼り付けている場合に起こる)

- 根太や床板を支えている梁(はり)や、大引きなどの木やせ(経年変化により木材がやせること)によるもの。

- フローリング接合部分の膨張や収縮。

- 下地が乾燥収縮することで生じたすきま。

- 大引きと床束の間に生じた浮き。

- 床材を固定するくぎが、下地の根太などとの間でこすれてなる。(「くぎなり」と呼ばれる症状)

- フローリング自体が膨張したり収縮したりして浮きが生じる。

上記のようなことが代表的な原因です。

ほかにも、キッチンや洗面所など水回りの床がきしむ場合はシロアリ被害による場合もあり、素人には原因の特定は難しいといわれています。

関連記事

2.床のきしみを改善する主な対策方法

木材で床を作ると、室内外の湿気を吸収して収縮や膨張を繰り返すため、自然に音が出ることがあります。特に新築直後は建材が落ち着いていないため、湿度や温度の影響で床がきしむこともあります。ここでは、自分でできる予防対策や応急処置の方法をご紹介します。

日常でできる予防対策

- 加湿器や除湿器を使って湿気をコントロールする

- フローリング掃除の際は水を使わない

- 水をこぼしたらすぐ拭き取る

- 定期的に換気して湿気をためない

- フローリングワックスで定期的に手入れする

- 厚手のカーペットを敷く

- 椅子の下にチェアマットを敷く

ちょっとした工夫で、床のきしみを予防・軽減することができます。

市販の補修剤を使った直し方

従来は液体タイプや樹脂系の補修剤を床材のすき間に流し込み、固めて音を抑える方法が一般的でした。現在では、発泡性フォーム材や柔軟性のあるシリコン系補修材など、再発しにくい製品が登場しています。扱いやすいタイプも多く、DIY初心者でも挑戦しやすいでしょう。ただし、あくまで応急処置として考えることが大切です。

隠し釘・専用ビスを使った直し方

昔からある隠し釘で固定する方法は今も有効ですが、最近ではフローリング専用ビスや固定金具なども人気です。仕上がりが目立ちにくく、施工も簡単で失敗が少ないため、DIY初心者にもおすすめです。どちらの方法でも「きしみが発生している位置を正確に特定すること」が成功のカギになります。

3.床のきしみを根本から直すにはプロへの依頼がおすすめ

自分で修理できる場合もありますが、きしみの原因を正確に特定するのは素人には難しいことが多いです。誤った補修をすると逆に悪化することもあるため、根本的に解決するならプロのリフォーム会社に相談するのが安心です。

フローリングの全面リフォームで新しく張り替える方法もあり、きしみだけでなく傷や破損もまとめて改善できます。

リフォーム会社を選ぶときのチェックポイント

- 所在地・連絡先・建設業許可が明記されているか

- 施工実績や事例が公開されているか

- リフォーム瑕疵保険に対応しているか

- 見積もりが明確で分かりやすいか

- 工事後の保証やアフターサービスが充実しているか

- 自社職人や専属チームで施工を行っているか

- 担当者が打ち合わせから完了まで一貫対応しているか

これらを満たす会社なら、品質面でも安心して依頼できるでしょう。

まとめ

床のきしみは「古い家だから」と思われがちですが、新築でも湿度や温度、構造の影響で発生します。原因を理解すれば、日常の工夫や補修材を使った応急処置で改善できることもあります。

ただし、きしみの根本原因は構造や施工の問題である場合も多く、DIYでは限界があります。誤った補修で悪化させる前に、リフォーム会社に相談するのが安心です。

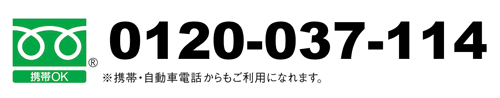

テンイチでは、床の修理をはじめさまざまなリフォーム工事に対応しています。

14年連続で優良リフォーム業者紹介サイトの成約件数1位を獲得しており、最長10年保証制度や充実したアフターケアもご用意。まずは無料相談だけでもお気軽にご利用ください。

この記事を書いた専門家

テンイチ 管理部 営業企画課

テンイチでは、お家時間を快適で豊かなものにするために必要なリフォームの知識や役立つ情報を提供し、静岡県内地域のみなさまの暮らしをサポートします。ご相談いただければ、安心のリフォーム工事をご提供いたします。

関連記事